「民事再生とは、経営破綻の恐れのある企業の再建手続を定めた法律である民事再生法にしたがって、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自身が主体的に手続に関与し、企業の再建を図っていくというものです。

再生債務者の再建を迅速に図ることを目的とした手続であり、従来の同じ企業の再建目的で用いられてきた和議法よりも、手続のスピード化と要件の緩和が図られています。

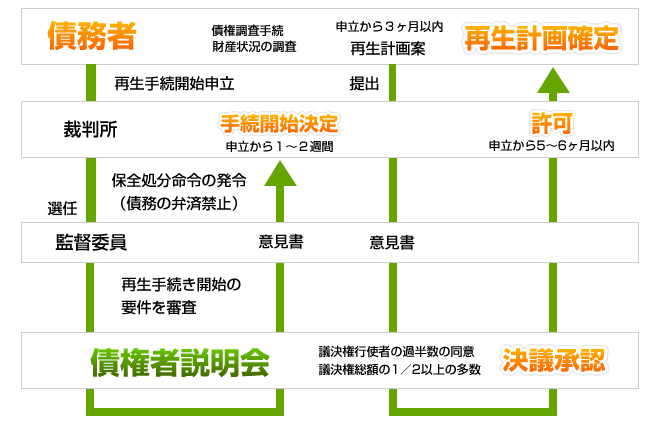

裁判所へ再生手続開始申立がなされると、裁判所より監督員が選任、債務の弁済禁止などを内容とする保全処分命令の発令がなされます。選任された監督委員は、再生手続開始の要件を審査し、債権者説明会等の状況を踏まえて再生手続開始が相当か否かの意見書を裁判所に提出します。裁判所は提出された意見書に基づいて再生手続の開始を決定します。

※再生手続開始の要件:

(1) 破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき

(2) 事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき(民事再生法21条)

開始決定の後、債権届出・調査・確定などの債権調査手続きや財産目録・貸借対照表の作成など、財産状況の調査を進めると同時に、今後の事業計画や弁済計画を盛り込んだ再生計画案を作成します。裁判所に提出された計画案について、監督委員は意見書を作成します。その後の債権者集会での決議または債権者からの書面で承認され、裁判所がこれを認可すれば、その再生計画が確定します。

※再生計画の可決要件:

議決権を有する再生債権者について、議決権行使者の過半数の同意、

かつ議決権総額の2分の1以上の多数で承認されます。

民事再生は、申立から1〜2週間で開始決定、申立後3ヶ月(場合によっては延長可能)に再生計画案の提出期限が設定され、およそ申立から5ヶ月〜6ヶ月で再生計画の認可決定がなされるのが一般的なスケジュールです。

民事再生は、原則として経営陣は引き続き経営を続けることができます。

民事再生の申し立てがなされると、裁判所は再生債務者の業務を監督するための監督委員を選定します。監督委員は重要事項の決定を行う場合の同意権を有し、重要な行為を行うにあたっては監督員の同意が必要となります。そうすることで、手続に対する債権者の信頼を確保し、企業の再建を円滑に進めることが可能となります。

基本的には、担保権行使そのものを制限する規定はなく、担保権者は担保権の行使が可能です。(ただし、担保権の実行により事業継続に必要な資産が換価され、再建が困難になるような場合に、一定期間、権利行使を中止することはあります)

雇用関係は継続可能ですので、従業員の雇用が維持できます。(未払賃金についても一般優先債権として支払いは可能)ただし、再建にあたる過程では一層の合理化・スリム化は不可避であり、リストラの一環として解雇となる可能性もあります。

再生債権者が届出をした債権について、再生債務者及び他の債権者の認否・調査を経て確定する手続と、再生債権者が届出をしなくても再生債務者が自認する手続があり、これらの債権のみが再生債権として認められます。

認められなかった債権は失効するため、スポンサー企業は偶発債務や簿外債務の懸念を取り除き、リスクを回避することができます。

決議に足る再生計画案作成の見込みがないとき、再生計画案が認可されないとき、資金が途中で足りなくなったとき、再生債務者が再生計画の履行を怠ったときなどには、裁判所が裁量で破産に移行できます。また、民事再生の開始決定が出た後に民事再手続を止める場合も、手続廃止の申立後、破産手続に移行します。